Außerschulische Lernorte: Wie VR-Anwendungen im Museumskontext erforscht werden

15.09.2025: In ihrem Dissertationsprojekt erforscht Ulrika Ferner vom Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) den Einsatz von Virtual Reality (VR) im Museumskontext: Zwei VR-Anwendungen ermöglichen es Wespen auf eine neue Weise zu begegnen und sich mit ihnen lernend auseinanderzusetzen. Der Beitrag berichtet über die erste Studie zur Vermittlung von Insektenvielfalt, die eine Grundlage für weitere Forschung zum Einsatz von VR-Anwendungen in Lernkontexten schafft.

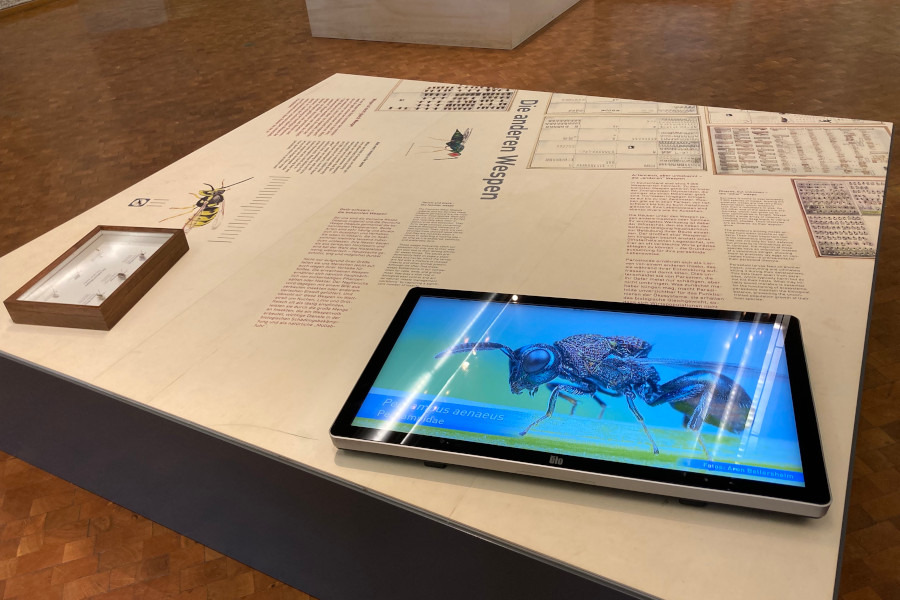

Technologische Innovationen eröffnen auch neue Möglichkeiten für die Erkundung informeller und außerschulischer Lernorte. Um für verschiedene Lernkontexte – auch außerhalb des Klassenzimmers – geeignete Technologien und didaktische Einsatzszenarien auszuwählen, sind aktuelle Forschungserkenntnisse notwendig, auf denen man weiter Lernsettings aufbauen kann. In dem seit 2023 laufenden Projekt Erfahrungsbasierte digitale Zugänge zu Forschung im Naturkundemuseum des Leibniz-Instituts für Wissensmedien (IWM) geht es darum, den Einsatz von Virtual Reality (VR) im Kontext eines naturwissenschaftlichen Museums zu untersuchen – und darum, ob und wie sich diese Erkenntnisse auch auf das schulische Umfeld übertragen lassen. Wissen kann auch in einem außerschulischen Lernort wie einem Museum, auf vielfältige Art und Weise vermittelt werden (Abb. 1). Von Büchern über Dokumentationsfilme bis hin zu Spielen. Auch Kunstformen wie Poesie können bei der Wissensvermittlung zum Einsatz kommen. Dabei gibt es keine strikte Hierarchie, welches Format das objektiv Beste ist – vielmehr kommt es darauf an, was in der jeweiligen Situation gebraucht wird. Lerninhalte und -ziele, Kontext, und Zielgruppen sind nur einige der Faktoren, die einen Einfluss auf die Wahl des passenden Formats haben. Dementsprechend ist es wichtig, diese Entscheidung mit Erfahrung und Forschungsergebnissen zu unterstützen. Während es bereits einiges an Forschung und Erfahrungswerten zu länger etablierten Formaten gibt, ist es nun vor allem bei neueren Technologien wie VR von Bedeutung, sich mit deren Einsatz, Bedingungen und Effekten auseinander zu setzen, um mehr darüber zu lernen, in welchen Bereichen sie nützlich und sinnvoll sind.

Virtual Reality als Werkzeug für den Bildungsbereich

Zu diesen neueren Technologien, die im Museumskontext zum Einsatz kommen, zählt auch VR. In immersiven VR-Anwendungen (im Gegensatz zu z.B. Desktop-VR) können Nutzende über sogenannte Head-Mounted-Displays – umgangssprachlich oft auch als VR-Brillen bezeichnet – in eine virtuelle Welt eintauchen. VR ist dem breiteren Publikum zwar hauptsächlich durch Videospiel-Anwendungen bekannt, doch es gibt auch großes Potential für Lernkontexte. Einer der großen Vorteile von VR ist, dass Nutzende darin Orte und Situationen erleben können, die (in dieser Form) in der Realität schwer oder gar nicht zugänglich wären. So kann man beispielsweise im Rahmen einer Chemie-Einheit mithilfe von VR-Anwendungen auf die Größe eines Atoms schrumpfen, durch das Weltall fliegen, um mehr über Sterne zu erfahren oder in die Vergangenheit reisen, um ein besseres Verständnis von historischen Begebenheiten zu erlangen.

Virtuelle Insekten im Naturkundemuseum

Bei dem Kooperationsprojekt Erfahrungsbasierte digitale Zugänge zu Forschung im Naturkundemuseum zwischen dem IWM und dem Naturkundemuseum Stuttgart dreht sich alles um um zwei VR-Anwendungen, in denen Besuchende Szenarien erleben können, die über einen normalen Museumsbesuch hinausgehen: Zum einen wird die Thematik der Insektenvielfalt beleuchtet, zum anderen steht aber auch die Wissenschaftskommunikation selbst im Fokus. Damit vereinen die immersiven Ausstellungsstücke die Vermittlung von Artenvielfalt mit einem Einblick in museale Forschung und Wissenschaftskommunikation.

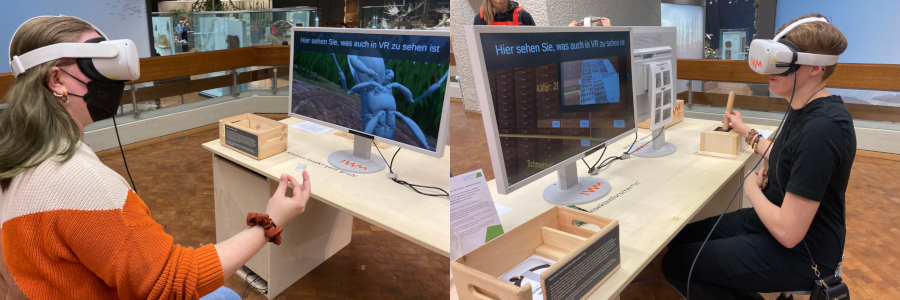

In der ersten Anwendung Virtuelle Wespen sind die Micro-CT-Scans von echten Exemplaren zweier neu entdeckter Arten zu sehen (Abb. 2). Eine dieser Arten, die Kretschmann -Wespe, wurde erstmals in der Nähe von Tübingen gefunden und bringt somit einen regionalen Bezug mit sich. Die Wespen sind in der Realität nur wenige Millimeter groß. In der modellierten Blumenwiese der VR-Anwendung jedoch wurden sie auf etwa einen Meter vergrößert, sodass man ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten kann und den Eindruck erhält, selbst auf Insektengröße geschrumpft zu sein. Nutzende können die Wespen bewegen, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, und ihre Größe verändern. Dabei können sie sich auf die Suche nach ungeahnten Details begeben und eine neue Seite der winzigen Insekten entdecken, die ihnen mit dem bloßen Auge verwehrt bliebe.

Die zweite Anwendung Virtuelle Sammlung zeigt einen Teil der Museumskollektion (Abb. 3). Über eine Wand aus Schubladen, die auf Schienen bewegt werden kann, können Nutzende die Inhalte der Insektensammlung erkunden. Die Schubladen enthalten hochauflösende Fotografien ihrer realen Gegenstücke, welche vergrößert werden können, um auch hier neue Details zu entdecken. Über die Anzahl der Schubladen soll ein Eindruck von der immensen Größe der realen Sammlung erzeugt werden.

Bei beiden Anwendungen liegt der Fokus darauf, Interesse an den dargestellten Themen zu wecken, Inhalte anschaulich darzustellen, und Nutzende zu motivieren, sich selbstständig eingehender mit den Inhalten zu befassen – auch über den Besuch der Ausstellung hinaus. Die Anwendungen sind nicht dazu gedacht, isoliert eingesetzt zu werden; vielmehr sind sie darauf ausgelegt, in Ausstellungen (oder andere Umfelder) integriert zu werden, um diese zu unterstützen und zu ergänzen.

Forschung zu Virtual Reality

Im Rahmen des Forschungsprojekts wird genauer untersucht, wie die Anwendungen gestaltet sein müssen, um das Interesse der Besuchenden zu wecken. In einer ersten, explorativen Studie ging es zunächst darum, wie Besuchende auf die Ausstellung und die digitalen Anwendungen reagieren, wie sie mit ihnen interagieren, und ob dies ihre Einstellung gegenüber Insekten und ihr Interesse an dem Thema beeinflusst. Zu diesem Zweck wurden erste Prototypen der beiden VR-Anwendungen in einer Sonderausstellung des Naturkundemuseums, Die Anderen Wespen (von Juli bis November 2023) eingesetzt. Besuchende konnten hier die Prototypen ausprobieren und anschließend vor Ort an der Studie teilnehmen.

Die Studie bestand aus zwei Fragebögen, sowie einem Observationsprotokoll. In den Fragebögen wurde einerseits erfasst, welche Emotionen die Besuchenden bei der Nutzung empfanden, ob sie sich künftig weiterhin mit dem Thema Wespen/Insekten befassen wollen, und wie ihre Einstellung gegenüber Insekten ist. Andererseits ging es auch um die technische Umsetzung und Nutzbarkeit der Anwendungen, d.h. wie intuitiv die Steuerung war, ob Probleme auftraten, und ob sie die Anwendungen gerne verwendeten sowie um das Gefühl von Präsenz in der virtuellen Welt. Im Observationsprotokoll wurde erfasst, wie Besuchende mit den Anwendungen interagierten und welche Schwierigkeiten häufig auftraten. Außerdem konnten die Teilnehmenden auch Kommentare zu ihren Erfahrungen verfassen.

Erste Ergebnisse: Wie gut kommt VR im Museum an?

Diese erste Studie offenbarte, dass die Anwendung vor allem Kinder anzieht – doch auch Ältere zeigten Interesse. Die Spanne der individuellen Fähigkeiten im Umgang mit VR-Technik ist groß, wobei Vorerfahrung mit anderen digitalen Medienformaten (z.B. Touchscreens) vermutlich von Vorteil ist. Grundsätzlich wurde die Nutzbarkeit positiv bewertet. Einige technische/praktische Hindernisse konnten noch während der Ausstellung behoben werden, andere werden in künftigen Versionen der VR-Anwendungen optimiert werden. So war beispielsweise die Steuerung der virtuellen Sammlung weniger intuitiv und sorgte auf diese Weise für Schwierigkeiten im Umgang. Auch waren die Anwendungen ursprünglich darauf ausgelegt, von Erwachsenen genutzt zu werden, was sich im Aufbau (z.B. Abstand vom Sitzplatz zum Controller) und im Design (z.B. auf Erwachsene ausgerichtete Infotexte) widerspiegelte.

Die Anwendungen erfüllten ihre Aufgabe insofern, als dass sie die Aufmerksamkeit der Besuchenden auf sich zogen, erreichten diese allerdings meist nur oberflächlich. Während Besuchende die Anwendungen einerseits als interessant, lustig oder schön empfanden, motivierten sie diese andererseits kaum dazu, sich weiter mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Oft wurden die Anwendungen als Spiel wahrgenommen, was teils zu Frustration führte, wenn dieses vermeintliche Spiel kein Ziel oder tatsächlich spielerische Elemente hatte. Es konnte aber durchaus beobachtet werden, dass besonders Kinder ihre eigenen Ziele entwickelten und die Anwendungen auf spielerische Weise erkundeten.

Die Zukunft der virtuellen Wespen

Die ersten Prototypen der beiden VR-Anwendungen waren in ihrer Gestaltung neutral gehalten: Es gab nur kurze Informationen darüber, was man vor sich sieht, aber sonst keinerlei Anweisungen oder Input. In der Anschlussstudie werden verschiedene Ansätze miteinander verglichen, die den Anwendungen mehr Bedeutung verleihen sollen und den Fokus der Nutzenden auf unterschiedliche Aspekte der Ausstellung lenken. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie sind weitere Forschungsaktivitäten vorgesehen, die sich mit mittelfristigen Effekten oder dem Einfluss der persönlichen Werte der Nutzenden befassen könnten.

Eine weitere Möglichkeit für zukünftige Forschung und Anwendung ist die Eingliederung der VR-Anwendungen in einen schulischen Kontext. Dadurch, dass sie auf andere Inhalte aufbauen – im derzeit angedachten Fall auf Museumsausstellungen – sind sie gleichzeitig flexibel, was ihre Integration in neue Umgebungen angeht. Dies steht im Kontrast zu vielen bisherigen VR-Anwendungen im (schulischen) Bildungsbereich, die meist längere, komplexere, und spezifischere Szenarien behandeln, wie die Durchführung von Experimenten im Chemieunterricht oder Exkursionen an bestimmte Orte. So könnten die beiden untersuchten Anwendungen Lektionen über biologische Forschung, Körperbau von Insekten oder Artenvielfalt ergänzen, oder als Vor- oder Nachbereitung für einen Museumsbesuch genutzt werden. Dabei können Schwächen der Anwendungen durch den Kontext ausgeglichen werden, indem beispielsweise andere motivierende Faktoren eingesetzt werden oder die Anwendungen in ein Spiel integriert werden. Gleichermaßen können die Stärken der Anwendungen genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu Beginn einer Lektion zu fördern und Erfahrungen ins Klassenzimmer zu bringen, die anders nicht möglich wären. Die Flexibilität der Anwendungen erlaubt es, sie dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden, ohne an einen bestimmten Plan gebunden zu sein – was allerdings auch die Verantwortung und den Aufwand mit sich bringt, diese selbst sinnvoll einzubeziehen.

VR-Anwendungen bringen viele Vorteile (z.B. das Erleben von unmöglichen Situationen und interaktive Visualisierungen) mit sich, aber auch Risiken – wie andere Medien auch. Beruht ihr Einsatz auf fundierten Erkenntnissen aus der Forschung und wird nicht ausschließlich für den Reiz des Neuen genutzt, können dadurch Lernumgebungen potenziell effektiv unterstützt werden.

Über die Autorin

Ulrika Ferner ist seit Februar 2023 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen und promoviert im Rahmen des Projekts Erfahrungsbasierte digitale Zugänge zu Forschung im Naturkundemuseum. Zuvor studierte sie Molekulare Biotechnologie (B.Sc.) und Biologie mit Schwerpunkt Science Communication & Society (M.Sc.) an den Universitäten Heidelberg und Leiden (Niederlande). Sofern nichts anderes angegeben wurde, stehen die

Inhalte dieser Seite unter der Lizenz

Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Verlinkte Inhalte sind von der Lizenz unberührt.

Unter Beachtung der Lizenzbedingungen ist es gestattet,

die Inhalte der Seite zu vervielfältigen, zu verbreiten und

öffentlich zugänglich zu machen, sofern dabei

die beteiligten Autorinnen und Autoren (hier:

Ulrika Ferner)

und schule-mal-digital.de genannt werden.

Sofern nichts anderes angegeben wurde, stehen die

Inhalte dieser Seite unter der Lizenz

Creative Commons Namensnennung 4.0 International.

Verlinkte Inhalte sind von der Lizenz unberührt.

Unter Beachtung der Lizenzbedingungen ist es gestattet,

die Inhalte der Seite zu vervielfältigen, zu verbreiten und

öffentlich zugänglich zu machen, sofern dabei

die beteiligten Autorinnen und Autoren (hier:

Ulrika Ferner)

und schule-mal-digital.de genannt werden.